Siderno (Reggio Calabria). Donato Giordano non ha «disonorato la divisa, anche perché quando si decise a sposare la nostra causa mi disse che aveva fatto domanda per lasciare l’Arma dei Carabinieri». È il 10 dicembre 2015, Giuseppe Costa, il boss pentito della famiglia che ha perso la faida contro i Commisso negli anni ’90 a Siderno, si trova davanti al magistrato. Parla di quel carabiniere che si infiltrò nella cosca, ma non per spiarla, bensì per aiutarla. Al punto da non rendere necessaria alcuna affiliazione, perché, spiega Costa, «mi è stato più fedele di qualsiasi ‘ndranghetista».

Un particolare che emerge nell’ordinanza di custodia cautelare notificata al fratello del collaboratore di giustizia, Tommaso Costa, per l’omicidio di Vincenzo Figliomeni, classe 1937, alias “brigante” freddato il 19 novembre 1988 durante la faida. Un omicidio per il quale il boss ergastolano, a distanza di 30 anni, è stato incastrato dalle dichiarazioni del fratello, suo compagno di battaglia durante quella guerra che dilaniò Siderno.

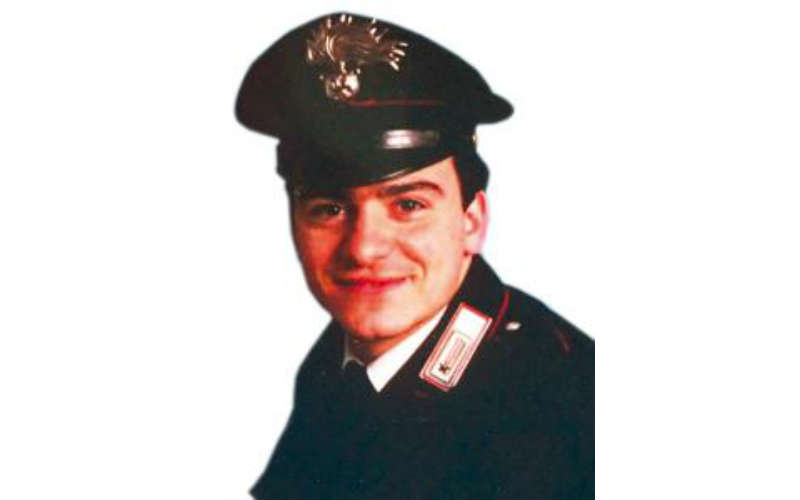

Il carabiniere infedele

Donato Giordano aveva 28 anni quando il 17 luglio 1991, insieme al pregiudicato Massimiliano Costante, venne dapprima torturato, poi assassinato a colpi di fucile e quindi bruciato in una Lancia Thema a qualche chilometro da Siderno. Una morte ancora avvolta da mille dubbi, perché nessun test del dna fu mai effettuato su quel corpo carbonizzato, al punto da spingere qualcuno ad ipotizzare che in quella macchina non ci fosse lui. La sua identificazione fu effettuata, infatti, solo tramite il riconoscimento di un lembo di pantalone scampato all’incendio, la similitudine della struttura corporea della vittima con quella di Giordano e il rinvenimento di un tesserino di riconoscimento dell’Arma, anche quello sfuggito alla furia delle fiamme. Ed è proprio qui che la questione si fa mistero: Giordano, infatti, secondo quanto riferito dalla fidanzata sidernese del giovane – che aveva moglie e figli in Puglia – avrebbe smarrito, prima di morire, patente e tesserino militare. Lo stesso riapparso sulla Thema consentendo di dare il suo nome alla vittima.

Quello tra Costa e il carabiniere non era un rapporto confidenziale, appuntano i magistrati della Dda: si tratta di un appartenente all’Arma che, clamorosamente, «sposa la causa di una delle fazioni in lotta a Siderno (quella dei Costa), fino a diventarne il principale e più pericoloso killer».

L’ultimo giorno di vita del carabiniere

Una figura emblematica della faida che Costa racconta parlando proprio dell’ultimo giorno di vita del carabiniere. «Giordano, oltre a commettere fatti di sangue (ricordo che fu proprio lui ad insistere per commettere omicidi) si rendeva disponibile anche per altre azioni», racconta Costa. Tra queste anche il recupero delle somme “dovute” da un commerciante a titolo estorsivo e poi depositate nello studio di un avvocato, inconsapevole, però, della natura di quel denaro. «Giordano è andato, ha preso i soldi – spiega il boss pentito – e me li ha portati a Isola Capo Rizzuto, dove mi trovavo. Altre volte lo mandavo a recuperare delle autovetture che servivano per le azioni di fuoco».

Ma la fedeltà di Giordano non si tradusse mai in affiliazione, che pure il carabiniere desiderava, al punto da chiederla al boss come “dono” una volta abbandonata l’Arma. «Io gli dissi che non era necessario – racconta ancora Costa – in effetti Giordano, pur senza essere affiliato, mi è stato più fedele di qualsiasi ‘ndranghetista, perché fino alla fine non mi ha tradito». Il riferimento è all’ultimo incontro tra il boss e il carabiniere-killer. Costa si nascondeva ad Isola Capo Rizzuto, in un posto che conoscevano in pochi, tra i quali Giordano. «Inviai Donato Giordano presso Gregorio Cacciola per recuperare una macchina», spiega, un’occasione che, però, si trasformò in una condanna a morte per il carabiniere.

«Giordano fu attirato in un tranello e poi seviziato ed ucciso – racconta Costa – Sicuramente sarà stato torturato affinché rivelasse il luogo del mio nascondiglio, ma non lo ha fatto. Io sono rimasto in quel posto per tutto quel giorno, anche dopo che mi son reso conto che Giordano non tornava più e quindi che era successo qualcosa ed anche nei giorni successivi». Ma in quel posto non arrivò mai nessuno. «Giordano – dice l’ex boss – non aveva parlato».

Il rapporto confidenziale con l’Arma

Costa non rivela solo i particolari del suo rapporto con Giordano: dopo averlo a lungo negato, inscenando anche una protesta sul tetto del carcere e smentendolo in aula, l’ex capobastone conferma di essere lui la “fonte Imola” del processo “Siderno Group”, che punì i responsabili della faida. I Carabinieri avevano infatti provato a cercare confidenti tra i Costa: troppi erano i morti e certa la sconfitta, risultando quindi i più vulnerabili. La possibilità che parlassero con le forze dell’ordine per quel sentimento di sfida che li contrapponeva ai Commisso era, dunque, più probabile. Un’idea vincente, perché i fratelli Giuseppe e Pietro (definito, invece, “fonte Monza”) cominciarono a fornire notizie utili ad interpretare i fatti, chiarendo tuttavia di non voler collaborare con la giustizia. Una decisione che Giuseppe Costa prese però molti anni dopo, nel 2012, temendo di essere ammazzato.

Il brigadiere Ciro Sanseverino iniziò a parlare con Giuseppe a settembre 1990, in una decina di incontri proseguiti fino a febbraio 1991, quando Costa si diede alla latitanza. Giuseppe confermò la contrapposizione ai Commisso, dando la colpa di tutto a Cosimo “u quagghjia”, classe ’50, che nel dicembre 1986 aveva subito un furto di armi a casa propria, attribuendone la colpa ai Costa. Giuseppe parlò di un finto furto, attribuendo a quella scusa la natura di pretesto per scatenare quella guerra, iniziata poi con la morte di Luciano Costa, come

punizione per quello sgarro.

Era il brigadiere Francesco Arcidiacono, invece, a parlare con Pietro, il più loquace ed estroverso dei fratelli. Dopo la fuga di Giuseppe, da febbraio 1991, lo incontrò più volte nell’abitazione dove aveva vissuto blindato assieme a Giuseppe. Anche lui confermò le accuse ai Commisso, che negarono ogni fatto.

Giuseppe Costa, allora, temendo che quelle voci su un suo possibile pentimento potessero danneggiarlo, decise allora di smentire tutto platealmente, salendo sul tetto del carcere di Cosenza a gennaio del 1993 e urlando di non essere un pentito. Ma il Tribunale di Locri escluse qualsiasi irregolarità nelle indagini svolte dai militari. Nel corso del processo, infatti, le difese avevano provato a sollevare il dubbio che quei dialoghi non fossero mai avvenuti e che i militari si fossero inventati tutto, preconfezionando falsamente il contenuto dei colloqui per dare forza alle indagini. Ma «non sussistono elementi che possano adombrare il più remoto dubbio di una possibilità di questo genere», scriveva il collegio in sentenza.

E oggi, a distanza di quasi 30 anni, Giuseppe Costa conferma di aver spifferato ai Carabinieri informazioni sugli avversari. «Avevo questo tipo di rapporto con il brigadiere Ciro Sanseverino – spiega – Confermo che in effetti la “fonte Imola” di cui si parla nel processo “Siderno Group” sono io e tutto quello che ha riferito il brigadiere Sanseverino nel processo è vero e gliel’ho riferito io». Ma all’epoca, aggiunge, «non potevo né collaborare con la giustizia né ammettere questo rapporto confidenziale». Da qui la protesta, «su consiglio ed aiuto di mio fratello Tommaso».

Non poteva farlo, innanzitutto, «perché dovevo rendere conto alla mia cosca e volevo vendicare ancora i miei morti (per come ragionavo all’epoca) e poi perché non avevo fiducia nell’esito positivo di una mia eventuale collaborazione, conoscendo la potenza economica ed i rapporti privilegiati che avevano già all’epoca i Commisso con esponenti del mondo delle professioni e della politica».

I Commisso, spiega infatti, «hanno fatto tanti soldi con i sequestri prima e poi con la droga» e sin dai tempi della costruzione della strada a Donisi «si interessano di appalti pubblici». Erano e sono, sottolinea, «una potenza economica e non solo, rispetto alla quale la mia collaborazione da sola, senza i mezzi investigativi che ci sono oggi, non avrebbe portato a nulla». Oggi, invece, «le cose sono molto diverse sia per me che nell’azione degli inquirenti».

I Costa, si legge nelle motivazioni del processo “Siderno Group”, avevano tutte le ragioni per negare, essendo «avvinti in un unico destino giudiziario insieme a coloro che si assumono essere i loro nemici, con la conseguenza che “alleggerire” la posizione dei Commisso attraverso la negazione del materiale probatorio raccolto dagli investigatori tramite la loro voce significa anche “alleggerire” la loro posizione processuale. Durante le indagini, invece, quando il costo della guerra era quanto mai bruciante (i Costa hanno visto cadere ammazzati ben quattro fratelli) gli imputati avevano tutto l’interesse a potenziare “la loro guerra” ormai persa sul piano militare, passando alle forze dell’ordine notizie compromettenti per i Commisso».

Le confidenze dei Costa ai Carabinieri erano l’arma finale che sempre avrebbe ferito l’avversario anche di fronte alla sua più eclatante vittoria sul campo. «Questa prospettiva che traspare dal comportamento dei Costa – affermavano i giudici – è più che mai quella propria di due uomini di guerra».

Simona Musco